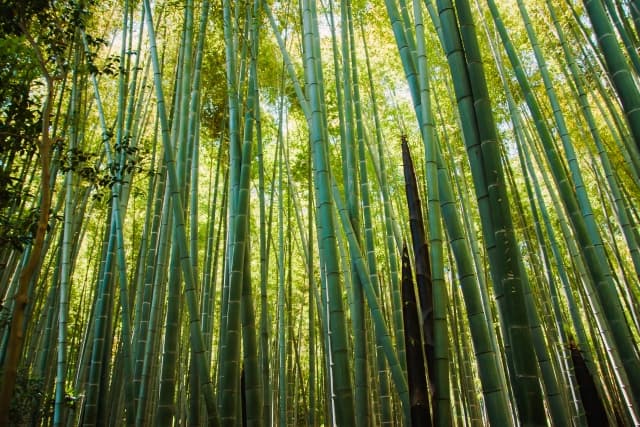

竹林(たけばやし・ちくりん)は、日本の自然や文化に深く根ざした風景のひとつです。美しい景観や静寂な雰囲気で知られる竹林ですが、その読み方には地域や文脈によって違いがあることをご存じでしょうか?

この記事では、「たけばやし」と「ちくりん」という二つの読み方の意味や使い分け、地域ごとの傾向、さらには英語表現や名字としての由来など、さまざまな視点から竹林の読み方と文化的背景を探っていきます。日常の中で何気なく目にする言葉の奥にある、多様な意味と表現の世界に触れてみましょう。

竹林の読み方の地域による違い

竹林とは何か?

竹林とは、竹が密集して生えている林のことを指します。古くから日本の自然風景に溶け込んでおり、春にはタケノコ掘り、夏には涼しげな木陰として人々に親しまれてきました。

地域によっては竹林が神聖な場所とされることもあり、祭りや伝統行事と深く関わっているケースもあります。日本各地に見られる竹林は、その土地ごとの風土や文化と結びつき、風景や文化に深く根ざしている存在です。

竹林の漢字の意味と由来

「竹」は植物の竹を意味し、しなやかで成長が早く、古くから建材や食材など多用途に利用されてきました。「林」は木々が一定の密度で集まっている場所を表します。これらを組み合わせた「竹林(ちくりん/たけばやし)」という言葉は、竹が群生する自然の風景を象徴する言葉として使われます。

漢字の成り立ちは直感的で、視覚的にもその情景が思い浮かびやすく、漢字の意味や由来もそのままに反映されています。さらに、竹林という言葉は日本人の自然観や文化的な感受性とも深く関係しています。

竹林の違いと特徴

地域や用途によって竹林の密度や管理方法、竹の種類、さらには竹の生育環境や手入れの頻度などに違いが見られます。例えば、観光地として整備された竹林は、道が整備され、照明や案内板が設置されていることが多く、訪れる人々に快適な散策体験を提供します。

一方で、山間部や農村部にある自然に近い形で残る竹林は、野生の風情や季節ごとの移り変わりを肌で感じることができ、より原始的で落ち着いた印象を与えます。また、地域によっては竹林の用途が異なり、農業資源として利用されたり、文化財や景観保護の対象として保存されていたりする場合もあります。

竹林の読み方の種類

訓読みと音読みの解説

「竹林」は、「たけばやし」(訓読み)と「ちくりん」(音読み)の2通りの読み方があります。訓読みは和語に由来し、日本独自の読み方であるため、日常生活や口語表現において使われることが多いのが特徴です。一方、音読みは中国から伝わった読み方を基にしており、古典的な文書や詩、正式な名称などで使われる傾向があります。

特に文学作品や歴史的な文脈では「ちくりん」と読むことで、格式や趣を演出する効果があります。このように、どちらの読み方も用途や場面に応じて使い分けられており、それぞれが日本語の中で独自の役割を担っています。

「たけばやし」と「ちくりん」の比較

「たけばやし」は日常的な言葉として使われる傾向があり、会話やニュース、日常生活の中で広く使われています。特に竹林が身近にある地域では、「たけばやし」という読み方が親しみを込めて使われることが多く、実際の生活風景や体験と結びついています。

一方、「ちくりん」は文語的・詩的な印象を与え、情緒や風情を表現する際に用いられることが一般的です。文学作品や詩、さらには歴史的な文章や俳句・和歌の中でも「ちくりん」が多く使われる傾向にあります。その語感には静寂や神秘的な雰囲気が含まれており、日本文化における自然との調和や感性を象徴する語彙としても重要な位置を占めています。

地域ごとの読み方ランキング

地域によって主に使用される読み方には顕著な傾向があります。たとえば、関東地方では「たけばやし」という訓読みが一般的に多く使われ、日常会話や地元の地名などにもこの読み方が反映されています。

一方で、西日本、特に近畿地方や中国・四国地方では「ちくりん」と音読みされるケースが比較的多く、教育現場や文学的な文脈でもその傾向が見られます。また、地域の伝統や方言の影響により、どちらの読み方が主に使われるかが分かれるため、地元の文化や言語習慣を知る手がかりとしても興味深い側面があります。

竹林の小径について

竹林の小径とは?

「竹林の小径(こみち)」とは、竹林の中に整備された細い道のことを指します。これらの小径は、訪れる人々に自然との調和を感じさせる静かな空間を提供し、四季折々の景観を楽しむことができます。観光地や庭園などで見られることが多く、特に京都の嵯峨野や鎌倉などでは、竹林の小径が名所として知られ、多くの観光客が訪れます。

散策路として親しまれており、写真撮影や静かな散歩、リラックスの場としても人気があります。また、竹が風に揺れる音や木漏れ日が道を照らす様子が、訪れる人の心を落ち着かせる要素となっています。

小径における竹林の使い方

小径では竹林の静けさや景観が強調され、訪れる人々に癒しを与える空間として機能します。竹が風にそよぐ音や、足元に差し込む木漏れ日が穏やかな雰囲気を演出し、日常の喧騒を忘れさせてくれます。

また、小径を歩くことで自然と一体化した感覚を得ることができ、心身のリフレッシュにもつながります。こうした環境は、散策だけでなく、写生や読書、瞑想など静かな趣味を楽しむ場としても理想的です。

竹林の小径の例文と解説

例文:「嵯峨野の竹林の小径を歩くと、心が落ち着き、日常の忙しさを忘れることができる。」 解説:竹林が生み出す静寂な雰囲気と、風に揺れる竹の音、木漏れ日の中を歩くことで感じる没入感が表現されています。

また、自然の中でゆっくりと歩を進めることによって、精神的な安らぎや癒しを得る様子も描かれており、竹林の小径がもたらすリラクゼーション効果が強調されています。

竹林に関連する名字

「たけばやし」の名字の由来

「たけばやし」という名字は、かつて竹林の近くに住んでいた家系や、竹林の所有者に由来することが多いとされています。また、その土地の自然環境や風景にちなんで名づけられたことも考えられます。

古来より、地名や自然物に関連する名字は日本全国に多く見られ、「たけばやし」もその一例です。竹林の存在がその地域にとって象徴的であったり、家業として竹細工や竹林の管理に関わっていた場合、その名称が姓として定着することもあったと考えられます。

竹林に関連する他の名字

「竹内(たけうち)」「竹村(たけむら)」なども竹に関連する名字です。それぞれ地名や地形、家業に由来していることが多く、特に農村部や竹の生育が盛んな地域ではこのような名字が多く見られます。

また、「竹田(たけだ)」「竹島(たけしま)」なども同様に、竹にちなんだ自然の要素や土地の特徴を表す名字であり、古くから地域の風土や暮らしに根ざした命名が行われてきたことを示しています。こうした名字は、その土地の歴史や家族の職業、自然環境と密接に結びついており、日本の名字文化の多様性を物語っています。

名字としての竹林の意味

名字における「竹林」は、自然との結びつきや、落ち着き、繁栄の象徴としての意味合いを持つことがあります。竹は成長が早く、まっすぐに伸びることから、誠実さや努力、生命力の象徴ともされ、名字に取り入れることでそうした価値観を反映しているとも考えられます。

また、竹林が放つ静寂や調和の印象は、穏やかな人格や家庭の安定といった意味合いを込めて名付けられた可能性もあり、精神的・文化的な意味でも重みのある名字といえるでしょう。

竹林の英語での表現

竹林の英訳は?

一般的には「bamboo grove」や「bamboo forest」と訳されます。「grove」は小規模な林、「forest」はより広大な森林を指しますが、いずれも竹が生い茂るエリアを表現する際に適した言葉です。

文脈に応じて使い分けることができ、例えば庭園や小道にある静かな竹林には「grove」が好まれ、大自然の中に広がる広大な竹林には「forest」がふさわしいとされます。

英語圏における竹林の認識

英語圏では竹林はエキゾチックで静寂な空間として描かれ、日本文化の象徴の一つとされています。特に日本庭園や禅のイメージと結びつけられることが多く、静けさ、調和、そして精神的な浄化の象徴として登場します。

映画や文学の中でも、日本の情緒や美意識を象徴する風景として竹林が登場することがあり、その独特の雰囲気は世界中の人々に強い印象を与えています。

竹林に関する英語の熟語

これらの表現は、竹林の持つ静寂さや美しさ、癒しの雰囲気を英語で的確に伝える手段として用いられます。

竹林に関する言葉の使い方

竹林の言葉の正しい使い方

文脈によって「ちくりん」と「たけばやし」を使い分けることが大切です。一般的に、日常生活や会話では「たけばやし」が好まれる傾向にあり、耳慣れた響きとして親しまれています。

一方で、「ちくりん」は詩的・文学的な場で多用され、作品に深みや情緒を加える効果があります。文章のスタイルや伝えたい雰囲気によって、適切な読み方を選ぶことで、より豊かな表現が可能となります。

日常的な竹林の言葉の例

「近所のたけばやしでタケノコを掘った」「子どもたちがたけばやしでかくれんぼをしていた」など、日常では「たけばやし」が使われやすいです。

親しみやすく実生活に密接しているため、地方の暮らしや地域文化を語る際にもよく登場します。また、地元の人々が口にすることで、言葉に温かみや郷愁が加わるのも特徴です。

竹林に関連する慣用句

・竹林の中の静けさ(静寂を意味する比喩)

・竹林の賢人(中国の「竹林の七賢人」に由来)

・竹林のささやき(静かで心地よい音や雰囲気を表す表現)

・竹林の道を歩む(穏やかな人生や精神的な探求を象徴する)など、比喩や象徴的な表現としても使われます。

竹林は日本文化だけでなく東アジア全体で象徴的な意味を持ち、多様な文学や芸術作品に登場します。

まとめ

竹林という言葉ひとつをとっても、「たけばやし」や「ちくりん」といった読み方の違いには、日本語の奥深さや地域ごとの文化の豊かさが表れています。日常的な読み方として親しまれる「たけばやし」と、文学や詩で用いられる「ちくりん」は、場面や目的によって自然に使い分けられています。

また、竹林は地名や名字、さらには英語表現にも影響を与えるなど、多方面にわたって日本人の暮らしと関わってきました。竹林の読み方を知ることで、言葉の背景にある歴史や文化に気づくことができ、身近な自然への理解もより深まることでしょう。